“流量不清零”政策实施一个多月,“流量偷跑”便成为了近期通信行业的新热点,各类“流量偷跑”事件频发。据《武汉晚报》近日报道,武汉用户陈女士的手机一夜跑流量50GB,经武汉电信与手机售后技术人员调查发现:用户手机11月累计使用流量54.4GB,其中通过“个人热点”消耗的流量达到53.5GB。

武汉这位消费者的遭遇绝非个案。据新华网报道,广东佛山一位消费者投诉称,自己的手机放在抽屉里充电,却在3小时内被告知用了23G流量,必须补缴1100多元上网费。中国电信技术人员与手机厂商工程师调查后确认,异常流量是由手机内某款应用软件重复下载大流量文件产生的。

值得注意的是,工信部发布的今年第三季度电信服务情况显示,对40家手机应用商店的应用软件进行技术检测,发现不良软件35款。其中,多款热门软件均存在涉及违规收集使用用户个人信息、强行捆绑推广其它无关应用软件、恶意“吸费”等问题。

“流量偷跑”到底谁之过?有网民指出,“窃贼”盗取手机流量,背后无良软件开发企业及手机生产企业难辞其咎;而运营商应加大宣传力度,相关部门更应进一步规范手机软件技术标准和门槛,严惩“偷流量”行为。

“流量偷跑”运营商“躺枪”,不良软件是罪魁祸首

“流量偷跑”近期成为舆论热点。“你有发现手机偷跑流量吗?”有人在网上发起了这样的投票,结果有超过30%的投票者反馈“曾经出现手机偷跑流量”的现象。有人甚至笑称,如果大家的上网套餐月结日都在同一天的话,“我的流量到底哪去了”这样的咆哮应该会充满整个微博。

新浪微博用户@我是马甲马老师日前发了个吐槽的微博,怀疑中国移动偷跑流量。据其表示,其今年10月9日-20日出国时,在取下中国移动SIM卡情况下,仍发现“被消费”了数百MB流量。因此,她怪罪中国移动,后续与北京移动客服的对话也充满火药味。

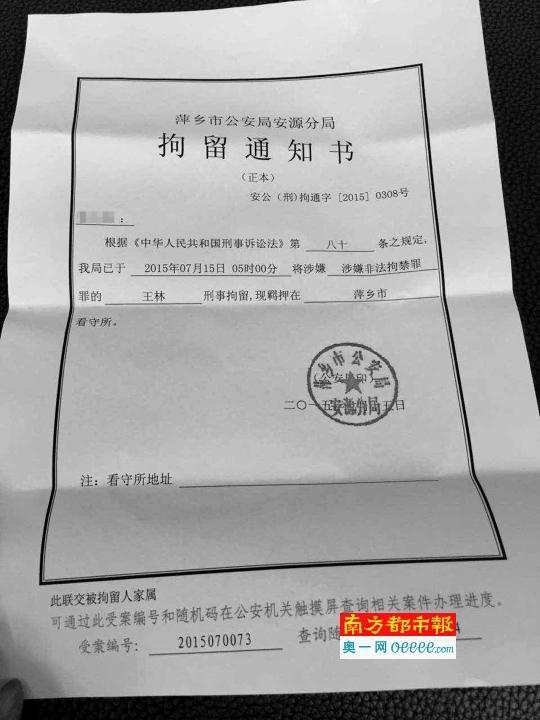

无独有偶,广东佛山市顺德区一位消费者近日投诉称,自己的手机在抽屉里充电,却在3小时内被告知用了23G流量,必须补缴1100多元上网费。

那么,究竟是谁“盗”走了流量呢?几起事件发生后,运营商纷纷自证清白,业内专家也力挺运营商,而事件结果也表明了运营商是在“背锅”。

譬如,新浪微博@我是马甲马老师在经过多番调查后,于近日公开在微博上表示,此次“流量跑得快”是自己闹了乌龙,误以为360软件统计的流量都是中国移动SIM卡消耗流量,而事实上360手机安全卫士统计的是该用户在国外消耗的国外运营商网络流量,这些耗费的流量和中国移动无关。

再如,针对上文消费者反映其手机产生超量流量(23GB)一事,中国电信佛山公司在经过技术人员与手机厂商工程师反复确认后,公开了调查结果:该消费者在11月1日和8日产生异常流量是由于手机终端应用软件重复下载大流量文件而造成的。

频“吞”流量所为何事?

面对节节上涨的流量消耗,如“惊弓之鸟”的广大手机用户把矛头指向了运营商。尽管运营商自证了清白,广大消费者却并不买账。在移动互联网时代,数据流量与每个手机用户息息相关,也无怪乎用户对“流量偷跑”如此关心。

来自腾讯移动安全实验室的手机安全报告显示,手机病毒是盗取手机流量的“真凶”之一。今年上半年,在Android病毒类型中,资费消耗类病毒比例最大,占比达79.18%。这类手机病毒被二次打包到一些热门应用中,偷偷在后台启动,然后私自下载其他应用、弹出广告或推广病毒牟利。与此同时,手机用户的流量或话费在并不知情的情况下被大量消耗。

无利不起早,编个软件“偷流量”能给病毒制作者带来什么好处呢?手机预装软件泛滥背后原因是利益驱动。中国电子商务协会政策法律委员会副主任、上海泛洋律师事务所高级合伙人刘春泉指出,即使是百度、阿里、腾讯这样的互联网巨头,预装APP到手机终端上,也需要向手机厂商支付费用。尤其在商家争相抢夺移动用户的趋势下,手机厂商在预装软件项目上收获颇丰,要斩断这条利益链,难度不小。据了解,移动互联网上相当数量的点击、下载、安装甚至是点赞、评论并非来自真实用户所为,而是由一些木马或自动化工具来完成的,这些虚假的流量实际上就是移动互联上的“流量泡沫”。而这些虚假流量,通常是为了证明应用软件的活跃程度,制造被伪装的消费需求以套取更多创投机构的投资。

斩断利益链需用重典

如何才能解决“流量偷跑”泛滥的问题?

显然,流量监控需要一台“公平秤”,只有让监管“看得见”,流量才不至于“跑得快”。一方面,要完善现行电信法律法规,让争议止于规则与规范。另一方面,判定流量是否偷跑,裁判不可缺席。监管部门要探索建立中立公允的电信计量与计费查询机制;同时建立一个覆盖全国的第三方测速系统;公开设立电信计量查询、投诉受理渠道。此外,应加大对软件应用商违法违规行为的处罚力度,发现一起重罚一起,让偷流量的“沉默窃贼”付出沉重代价。

对于运营商来说,尽管流量“跑得快”的责任不能归因运营商,但其也不能置身事外。用户处在明显的技术和信息弱势,运营商应避免其造成更大的损失。流量“流”到哪里去了,消费者无法直观感受,运营商需要加大宣传,并予以详细解释。

而作为消费者,要防范类似流量“被偷”事件的发生,在下载应用程序时应尽量选择官方渠道,特别是微信、支付宝和银行类APP,尽量选择前往官方网站下载;下载游戏、手机应用程序选择名誉好的应用商店,对于不知名应用商店中的手机应用保持谨慎下载态度;另外,要经常观察应用流量使用情况,对于一些应用程序会悄悄使用大量流量要及时进行删除。

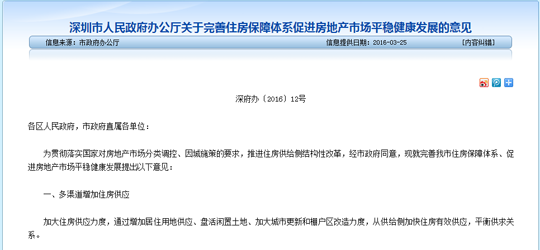

深圳楼市新政:非深户购

深圳楼市新政:非深户购 上海破获“一号专车”

上海破获“一号专车” 大众点评与美团网合并

大众点评与美团网合并 “港独”头目声称不是

“港独”头目声称不是