我又敬又畏的老校长:陈永金

陈永金是我初三的政治老师,也是当时我们学校的校长。说起陈永金这位老师、老校长,我们现在是敬,但当年读书时是畏。无他,是因为这位校长对我们太“严”了!

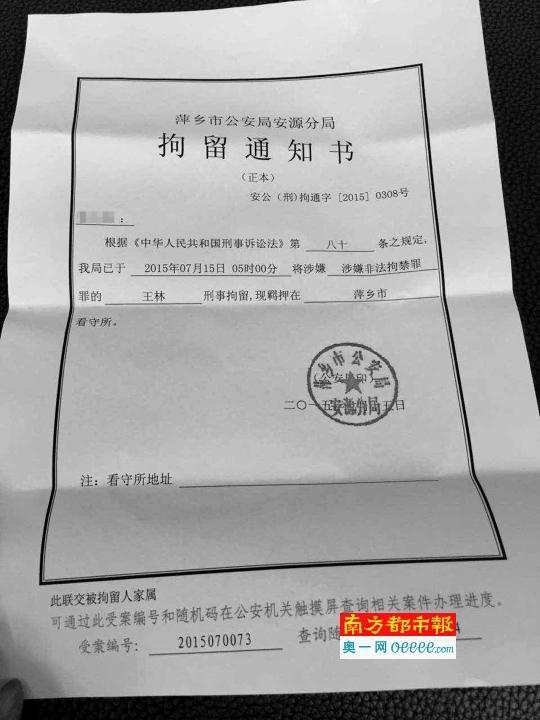

老校长为获得2016年度永金奖教奖学基金的优秀教师颁奖。茂名晚报通讯员 莫国雄 摄

严师慈育 桃李芬芳

我读初中是在茂名市第十一中学,这是一间农村中学,成立于1979年,这间学校是由陈永金一手创办的,当时只有4万元的建校经费,但在陈永金校长的带领下,建设者和师生们在荒山野岭上仅用了三个月的时间就建起了一间漂亮的初级中学。

改革开放初期的上世纪八十年代,我们的求学生涯仍然相当艰苦,但大家的读书积极性非常高,而且,最为幸运的是,我们碰到了一位好校长。陈永金校长是1962年从华南师范大学中文系毕业,教学水平非常高。记得他当时教我们的初三政治课,联系时政,谈古论今,上课生动,妙趣横生,是我们最喜欢的讲课老师。

课堂上陈永金是我们的科任老师,但他另一个身份是一校之长,令我们最敬畏的校长。现在想来,我们“怕”他是因为他太“严”太“勤”。我们学校的建筑是三排呈“山”字型的平房,教室、宿舍、饭堂全是砖瓦结构,这也方便了陈校长平时的巡查。反正,当时我们觉得陈校长是一心全放在学校和学生身上,以校为家。

我最有印象的是那时候几乎每天都可看到陈校长在校园的身影,他总是在巡查学生纪律、校园安全,他的巡查是全天候、悄无声息的,用我们的话是“他随时会出现在教室、宿舍门口、窗外,监督我们的上课、自修和作息纪律。许多同学在晚自修时的小动作、熄灯后在宿舍聊天,都被他及时发现加以教育,更有同学在宿舍用“火水炉”煲粥,在篮球场边的小树林下军棋被他捉了现行,然后是苦口婆心的批评。

我初中毕业那年,陈校长也调到了市十中,后来再调到市十二中,都是任校长。令到大家敬佩的是,陈校长去到哪间学校做校长,那学校的学风就会明显改变、教学成绩也大幅提高,变成家长、学生追逐的名校,他仿佛有“点石成金”的能力,让所教过的学生、主管的学校成才、成名。

退休创办基金,继续为教育发光

1997年,陈永金在市十二中退休,他从教一生,可谓桃李满天下,深得学生敬重。2012年,是陈永金从教50周年,他学生倡议成立以陈永金名字命名的奖教奖学基金,得到他所教的历届学生大力支持,陈永金本人也认捐献了2万元,共募集到100万元的奖教奖学基金。永金奖教奖学基金主要奖励高州分界和茂南山阁两镇的优秀学子、优秀教师和部分有潜质的贫困学子,助学金主要资助两镇成绩优秀但家庭生活特别困难的学生。至今,永金奖教奖学基金已连续颁奖三年,每年资助一百多名优秀师生,每年颁出奖金超过10万元。

初中毕业后,我和老校长时有联系,特别是永金奖教奖学基金成立以来,我一直参与基金会的筹备和每年奖学金颁奖事宜。老校长已80高龄,为了奖教奖学和家乡的教育事业,每年都坚持参与基金会的运作和颁奖,并亲自到各个学校颁奖,鼓励教师专心育人,学子刻苦学习,成才报国。老校长早已华发满头,但行动健捷,目光依然如炬。晚年的他,让我们倍觉慈爱、睿智,更让我们想到师之魂:“春蚕到死丝方尽,蜡烛成灰泪始干!”

茂名晚报记者 郭瑞祥

高中三年,有您陪我走过

高中三年,我所在的奥赛班学习竞争异常激烈,我的高中生活就像在打一场仗。那三年,班主任黄文燕老师陪我一起“打仗”,扮演了老师、闺蜜、亲人多个角色,给予我许多温暖。

女住宿生的福利

那时我是住宿生。晚上睡觉前,黄老师常常走进女生宿舍,一来是执行学校的检查宿舍任务,二是看望我们班上为数不多的十几位女生。每次黄老师到来女生们都欢呼雀跃,叽叽喳喳地对她问东问西,黄老师与大家有说有笑,宿舍里充满笑声。我想,这是住宿女生才有的福利,毕竟其他同学无法与黄老师在如此私密的空间分享各种私人话题。在一次次的宿舍检查活动中,我听到了黄老师亲口讲自己的恋爱趣事、家庭轶事,听到了黄老师描述大学生活是那么多姿多彩,听到了黄老师分享制作手工作品的心得,听到了黄老师教我们如何对付普通的小病小痛……我和其他女生一样,会向黄老师“八卦”班上有哪些同学早恋、老师是如何发现早恋现象,黄老师有时会给我们透露一些情况,有时则笑笑说不知道。当然,我们更关心的是大学生活是什么样的。从黄老师口中,我知道了大学里是学分制,有必修课和选修课,学生可以按照自己的兴趣自由选择公共选修课。黄老师带给我教科书以外的许多知识,也成了我最信赖和最崇拜的老师。

多才多艺的您

在我的印象中,黄老师是多才多艺、能文能武的。我记得,她的羽毛球打得相当溜,曾经在全市的比赛拿奖,在集邮方面也是个高手。我当时好奇黄老师是如何把自己修炼成全能型人才的,黄老师于是借自己的经验鼓励我和同学们,“当你有了某个兴趣的时候,比如集邮,你要花心思去钻研它,去搜集相关资料,或许有一天你会转移兴趣,但那时你已经是半个专家了。日积月累,你的眼界会开阔很多。”

我喜欢爱打扮的老师,看到老师穿着新衣服、梳着新发型走进教室,是一种视觉享受。黄老师穿新衣服的频率不算高,但她会自己做衣服,有一次在讲立体几何时,她就说起了裁剪衣服需要用到的几何知识,隔天还把自己做的套裙穿来以满足同学们的好奇心。有时,她会梳一个简单的马尾,穿一袭修身连衣裙和一双轻巧的高跟鞋,形象端庄优雅。有时,她会把长发剪短,保持一段时间的短发之后,又蓄起长发。她每一个新形象,在我看来,都新颖、美丽、大方、自信。

一起过的中秋节

高中三年,我们在市区的校园里,却很少走进市区的高级消费场所。高二那年中秋节,学校放一晚上的假,黄老师陪大家一起吃月饼后,不知是谁提议到商场去逛逛。于是,黄老师带着一群高中生逛了一圈商场,发现时间还早,打算带大家到茂名大厦参观一下。这时,我和同学们都兴奋起来,围着黄老师打趣道,“老师,我们穿成这样能进去吗?衣冠不整严禁入内哦。”“你们的穿着有什么问题?一点问题都没有!”黄老师笑着,以一种不容置疑的口吻回答。在嘻嘻哈哈的谈笑中,我们到达了茂名大厦楼顶,观赏了一场小型的钢琴演奏会。现在回想起来,那个中秋节,黄老师带着我们玩了一晚上,晚上十一点多才回到家里陪她的家人过节。

令人敬佩的人品

我遇事容易紧张,黄老师有一次派发“定心丸”的情景让我印象深刻。那是在体育会考前,黄老师在班上做郑重的考前提醒,她列举了可能发生的几种情况,让我们一定要淡定应考。到了真正考试时,监考员果然在催促考生抓紧时间。如果在平时,我肯定依照监考员的节奏考试,顾不上考试发挥好不好。幸好有黄老师提前给的“定心丸”,我特别淡定从容,考出了实力。

我崇拜黄老师的见识、能力和睿智,更敬佩她的正直和仁慈。论家境论才学论相貌,我在班上都属于存在感极低的,但是黄老师不因此忽略我,反而刻意锻炼我、关心我。在高一的时候,黄老师创造机会让我上台讲解数学例题,在全班同学面前表达对我的关注。在高一升高二分班前,她看出我对自己的成绩不自信,便把我叫到办公室,拿出一张成绩分析表给我看,“你的语文数学英语物理基础比较好,如果你是担心被分到其他班而选择读化学,那你的担心的多余的。按你的成绩,继续留在本班不成问题。”那时,我们班是奥赛班,读物理,成绩退步的同学要转去普通班。听了黄老师的一番话,我顿时倍感温暖。

茂名晚报记者 林夏

苏老师鼓励我当记者

教师节临近,我免不了又怀念起恩师苏茂连。在我的心目中,苏老师是一位平易近人、幽默风趣而又学识渊博的师长,更是我从事记者职业的“启蒙师”。数年前,惊闻苏老师身体染恙驾鹤西去,我不禁深感伤悲。苏老师的恩德、情义和友善,常常萦绕脑际,令我难以忘怀。

启蒙:首次明了“记者”一职

读初中二年级的时候,苏茂连老师刚调来任教我们班的语文课。上课第一天,他开首就是一句:“学好数理化,走遍天下都不怕;写得好文章,走到哪里都吃香!”引起同学们一阵欢笑。苏老师以幽默风趣的语言,巧妙地将“语文”一科与“数学、物理、化学”三科等同起来,彰显语文的基础作用和重要性,使同学们顿感耳目一新。

课堂上,苏老师常会将一些与语文有关的事情,结合自己的亲身经历,分享给同学们听。我印象最深刻的,就是“记者”一职。看得出,那时候的苏老师,对记者也非常羡慕。他告知同学们,记者在社会上有着很崇高的地位,既为党和政府发声,也为人民群众说话;记者有“三利”:认识的人多,游历的地方多,见闻学识也多。此前,我对“记者”一职知之甚少,经过苏老师一番解说,心中才逐渐明了。因此可以毫不夸张地说,对于记者职业,苏老师无疑是我的“启蒙老师”。

苏老师还在课堂上透露,少年时候的他,便已十分向往记者这一行,立志要当一名记者。但因受当时的政治环境、人为因素及家庭条件影响,他的这一愿望终究未能实现。对此,他深觉遗憾,常常为之叹息不已。自己当不成记者,苏老师便把希望寄托在学生身上,不时对同学们说,记者是“杂家”,不但要文学基础过硬,其它知识如数、理、化、美术、音乐甚至医学等也要具备一些,才能胜任记者工作;此外,记者也要具备“三快”功能;反应快,听到新闻信息就要脑筋快转,快速判断,迅速行动;记录快,对自己观察到的情况及向别人打听到的情况要快速完整地记录下来,以作素材;写作快,写新闻稿件的时候要快速、准确地完成,以便抢出头条新闻。

鼓励:学好本领当好记者

那时候,我是班中的学习委员,各科学习成绩比较均衡,这在苏老师眼中可是一个做记者的“好苗子”。 他曾私下里对我说:“你各科成绩都不错,很有‘杂家’ 的基础,而记者其实就是一个杂家。”因此,他时不时建议我要考虑今后当一名记者。而我的心中,就是在那时萌发了当记者的念头。

为了鼓励我更加发奋学好知识学好本领,也为了激励同学们好好学习天天向上,苏老师时不时将我们两三位语文成绩较好的同学的作文当范例,在班上诵读、品评、赞赏,要求其他同学对照学习,提高写作水平。尔后还会将我们的作文张贴在墙上,以作表彰及供同学们写作参考。这在当时对我们加强学习尤其是加强语文学习起到了至关重要的促进作用。

有一件事令我印象殊深。苏老师曾在课堂上对全班同学说过、也曾在私下里对我说过:所谓记者,最重要的就是一个“记”字,而记的核心就是“记录”,俗话说,好记性不如烂笔头。能将某次采访的所见所闻比较完整地记录下来,这条新闻稿也就完成了一大半。而记录的关健之处就是要“快”,“字写得象‘鸡肠’也罢,象‘鬼画符’也罢,都不是问题,只要自己看得了就行。”这话对我影响很大,以至我在日后的记者生涯中养成了“速记”的习惯。

我在初中三年级转到另外一间学校学习的时候,明显感觉到苏老师若有所失。一天,他托人找到我,捎来一本有关写作技巧方面的书籍。书的扉页上写着赠送给我的字样,还附上一句赠言:祝你学业突飞猛进,日后飞黄腾达!我顿时觉得热血沸腾,心中充满了对苏老师的无限感激之情。

谢恩:以合格记者的名义

从初中二年级开始,我就向往着要做一名新闻记者。这意愿来源于苏茂连老师的“启蒙”及鼓励,事实上此后我也有意识地往这方面努力。高中毕业后,我特意报读了新闻学专业,并顺利完成了《新闻学概论》《中国新闻事业史》《新闻采访》《新闻写作》《新闻摄影》等10多门课程,最终踏入了新闻工作者的行列,成了一名记者。

苏老师得知我如愿以偿做了记者的消息,甚是高兴。一次,我回乡探访他,他显得异常兴奋,与我促膝长谈,从校园生活说到社会生活,从教师工作说到记者工作,从社会新闻说到时政新闻,从本地大事说到国际大事……总有扯不完的话题。苏老师说,他几乎每天都会从报纸上寻找我所采写的新闻报道,这已养成一种习惯。他在肯定和赞赏我的同时,也向我提出了一些非常中肯也非常宝贵的建议,使我受益匪浅。

令我意想不到的是,苏茂连老师退休还不到10年时间,便过早仙逝了,这使我万分伤悲。我痛失了一位良师、一位益友、一位启蒙者。而我所能稍稍告慰苏老师在天之灵的,就是我在从事新闻工作的这些年中,能够踏踏实实做人,兢兢业业做事;与党和政府步调一致,与人民群众同呼吸共命运;几乎每天都有新闻作品发表,也几乎每年都有新闻作品获奖;认识了很多朋友,深交了一批通讯员;游历了茂名大地,报道了众多美丽风光;增长了不少见识,并以之服务工作服务百姓服务社会——做到了一名合格的记者。

而苏老师的幽默风趣也多多少少感染了我。在此,我也想以此方式与远在天国的恩师“幽”上一默:老师,您说记者要“记得快”,字丑些不要紧,自己看懂就行,这一点我做到了;您在给我的赠书中,祝我“飞黄腾达”,这一点,我竟未能做到。我只是脚踏实地,没有飘飘然飞起来,也没有迷迷乎腾上去。老师,您不会见怪吧?

茂名晚报记者 吴祖光

那无声的微笑,是鼓励

十几年过去了,他已杳无音讯。但他那无声的微笑,依旧清晰如昨,能穿透茫茫岁月浮现在我眼前。他是我高中时的历史老师王海,在临近高考那段阴晦的日子里,是他给予了我鼓励和信心。

我中学6年的青春都是在镇里一间中学度过的。高中时要选X科,我喜欢历史,便选了历史科。当时只有我一个人选读历史,但恰好有几个美术生也要上历史课,于是,学校还是开设了历史班,教室跟美术室共用一间狭窄的房子。给我们上课的便是王海。那时,我的语文和历史这两科成绩都比较好,但我感觉到其他老师并不怎么喜欢我,大概因为我性情上有一点桀骜不驯。唯有王老师对我很亲切,虽然寡言少语,但总是微微笑着,并且很尊重我在学习上不时提出的一些意见。

高三第一学期,临近放寒假的时候发生了一件事,曾令我一度沮丧万分。有一次,我夜半无眠,便走出宿舍在校园里徘徊,经过教务处时无意中发现大门能打开,无聊的我便溜了进去,开了灯在书架前翻看一些书籍。接下来发生的情况是我始料不及的,保安从外面把门锁上了,接着来了分管副校长,他们怀疑我另有企图。尽管最终学校没对我进行处罚,然而,此事却让我的形象严重受损,老师和同学对我的态度分明有了变化。

此事让我如同掉进了冰窟中,整天闷闷不乐,有时夜里睡觉都会悄悄垂泪。我写了人生中第一首律诗,在诗中幼稚地认为这件事把自己一生的名誉都毁了。

在上历史课的时候,我也难以抑制自己淡淡的失意和自卑。我认为王海老师肯定也知道这件事的。有一次,他看着我欲言又止,之后便只是微微地无声地笑着。然而,我感受到他的微笑绝不是嘲笑,因为我看到了他眸子里的亲切和笑容中的鼓励。我瞬间有一种温暖的感觉,在那冰冷冷的冬日里。此后,无论是上课,还是在校园里偶遇,他向我投过来的都是鼓励的目光和无声的微笑。也只有上他的课,我才会放松心情,才会略有自信。我曾想,王老师是否也怀疑我,我不得而知。我只知道,他一定心胸宽广,即使学生做错了事,他也会包容的。

我没有辜负王老师的期待,在高考中历史科和语文科成绩都很好。再见王老师时,他依然没有过多的言语,但脸上却溢满了欢喜。

上大学后,我离开了小镇,寒暑假会回家,但却从此再也没见过王海老师。我十分懒惰,多年来甚少回母校,偶尔回过一两次,却又没碰见王老师。前几年,我听说他调走了,顿时有一种失落感:我早该回去探望一下他的,哪怕一次都好。如今,我仍然不知道王老师的去向。但我想,假如有一天再见到王老师,无论在什么样的场合,他望向我时,必定还是微微地笑着的。

茂名晚报记者刘锋兰

小罗老师带我们谱写“青春的乐曲”

每当耳边响起《童年》这首歌,我就会想起我的音乐老师——小罗老师。她给我带来的不仅是音乐上的知识,更让我学会如何去感受音乐,在懵懂的年龄中阳光成长。

记者和小罗老师在一齐。 茂名晚报记者 吴昊 摄

那是2006年的夏天,我转学进了茂名市新世纪学校就读初二。当时第一次来到寄宿学校,内心有点害怕也有点期盼,希望能在学校里结交更多的小伙伴,能体验更多的课外活动。第二天上音乐课的时候,音乐老师小罗老师在临下课的时候告诉我们,学校搞了一个吉他班,有兴趣的同学可以报名参加。我一听到这个消息就整个人乐了起来,因为在寒暑假的时候,我偶尔会去家附近的琴行学吉他,算是有一点点基础的。后来,我报名上了小罗老师的吉他班,从那天开始小罗老师就改变了我对音乐理解和认识。

谱写“青春的乐曲”

刚来到吉他班时,小罗老师看到我有一定的基本功,就在教我新内容的同时,安排我去教一些刚入门的同学。那时候我胆儿小,很多时候面对着新同学都会害羞,不敢多说话,但在小罗老师的徐徐指导下,我逐渐学会跟同学们沟通。经过一次次的合奏和排练,我与同学的感情越来越好。为迎接元旦晚会,小罗老师为我们安排一首自弹自唱的歌曲《童年》和一首原创歌曲《老鼠不再爱大米》。接下来,我们吉他班的同学每天晚上准时到指定教室进行练习,尽管我们很努力也很用心去学习,但由于每个同学的基础不同,学得有快有慢,晚会时间逐渐逼近,小罗老师经常加班加点对同学进行辅导,有时候同学的吉他弦断了,小罗老师都会拿出她自备的琴弦帮同学更换。小罗老师告诉我,目前吉他班里的学生就我基础最好,让我一定要做好“领头羊”的角色,带动同学们的情绪,让他们对此次元旦晚会的演出充满信心。

为了完成好老师交给我的任务,我平日下课后天天回到宿舍就是练习吉他,有时候连睡觉也是念叨着吉他谱子,还经常下课时间约吉他班的同学跑到操场上一起练习曲子。元旦晚会如期而至,舞台上有我们吉他班一道亮丽的影子,小罗老师带着我们演奏着乐曲,唱着欢乐的歌曲,谱写着我们的青春乐曲。

“做一个阳光、积极、向上的男孩子”

经过短暂的寒假,又迎来初二第二个学期。这个学期我们吉他班有了“六一“儿童节的任务。小罗老师要我们学习一首新歌曲,并学会自弹自唱。我那时候是个不会唱歌的人,几乎每个咬字每个音准都需要小罗老师帮我纠正,但在老师和我的共同努力之下,很快我就将这首歌拿下来了。为了保持良好的状态,小罗老师每天晚上都带着我到琴房去练习唱歌,并让我听着钢琴声去练习。回忆起那段时间,虽然对一个不会唱歌的人来说是一种煎熬,但带来的更多是磨练。在学习唱歌的过程中,我渐渐地变得开朗起来,与同学们交流不再是问题,也不会出现害羞得说不出话的情况。

快乐的时间总是过得很快而且让人难忘,很快我就升上了初三。然而在初三时,我们结束了音乐课,也很少机会能看到小罗老师的身影。偶然经过音乐课室的时候还能看到她正在教初一初二的学生学吉他,小罗老师看到我都会叫我进去一起弹弹琴,聊聊天,她告诉我,“学习音乐可以陶冶人的情操,无论今后还学不学习音乐,都一定要做个阳光、积极、向上的男孩子。”

明天是一年一度的教师节,从小学到大学教过我的老师很多,他们带给我各有不同的回忆,他们都是我成长路上最珍贵的引路人。借着今天的机会,我想对您们说,感谢老师赐予我的“洪荒之力”,让我在前行的路上更加充满信心。

茂名晚报记者 朱杰祺

她用善意的谎言维护我的自尊

学生时代的生活总是美好的,在我们每个人的记忆里,老师总是不可或缺的一部分。在青春岁月里,老师陪伴着我们一路前行,让你知道除了成绩,生命中应该珍惜的还有很多很多。回想校园生活,一些难以忘怀的小片段,逐渐在脑海中浮现。

那是小学三年级,一个闷热的下午。我那会儿成绩还算不错,好胜心也很强,考试、作业、奖状什么的我一定要胜过别的同学,一点都不能落后。某节数学课课前刚好发上次测验的卷子,正当我满心欢喜地等待着自己满分的试卷发下来时,一张画满了红色交叉的试卷飘到我的桌面上。

看到分数时我一下子就懵了,自己从来没有考过那么低的分数,仿佛感觉到自己一直以来的“别人家的孩子”的好学生形象正摇摇欲坠,心想如果被同学们看到一定会到处说:“这次我考得比××好多了,他才80几分!”

这时,数学老师站在讲台上对我们说:“这里有几张没有名字的卷子,没写名字的同学到讲台上来取回自己的试卷吧。”听到这句话时,我如获大赦。当时的我完全被心中的“小恶魔”所支配,也许就是虚荣心作祟吧,趁同学们都在看自己试卷时,我把自己的卷子藏在课桌肚子里,然后跑到讲台上挑啊挑,打算挑一个分数最高的没写名字的卷子。

于是,我从卷子里挑出来一份分数最高的试卷,字迹什么的完全抛之脑后。随后心虚地对老师说:“老师,这是我的试卷,我忘记写名字了。”数学老师看着我,先是扫了一下试卷,又看了看满脸通红的我,脸上仍然带着微笑。

一个当时还未满十岁的孩子,面对着三四十岁的老师,“我在撒谎”这四个大字基本上就是写在我额头上了吧。“嗯,好的。你下次记得写名字啊,这次考得还可以,不过也不是一点错误都没有,待会好好听课看看自己错在哪儿。”老师只微笑着说了这么一句话,让我如释重负。

天真的我以为自己演技成功骗过了老师,正当准备回座位时,忽然听到老师正轻声地对另一个找不到自己试卷的同学说:“卷子好像是让老师给弄丢了,老师给你道歉,不过老师记得你这次是满分,下次你还要继续保持哦。”顿时,一股强烈的羞愧感涌上心头,我如逃难般冲回到自己的座位上。

岁月如白驹过隙,一晃十多年,我早已忘记那位老师的名字和相貌,但是我仍清楚记得她在那一天,用一句善意的谎言、一抹暖人的微笑,小心维护了我小小而又脆弱的自尊心。有时,教育不一定要用简单粗暴的惩罚方式对待犯错的孩子,也许正是她这种细雨润物般的教导与关爱,让我铭记自己犯下的错。

十分幸运,能在小学时代遇到的那位塑造了我的人格的老师。感谢她,给予了我美好的回忆,她的温暖与善意让我拥有了一颗善良的心,希望能永远保存下去。

在我看来为人导师,启人心智、惠人心灵,如是而已。

茂名晚报记者 张丁文

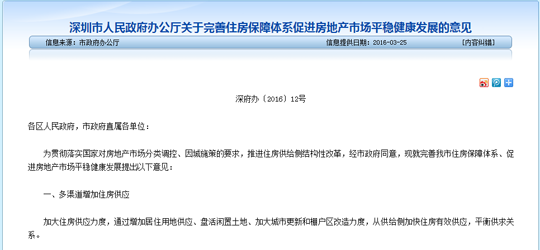

深圳楼市新政:非深户购

深圳楼市新政:非深户购 上海破获“一号专车”

上海破获“一号专车” 大众点评与美团网合并

大众点评与美团网合并 “港独”头目声称不是

“港独”头目声称不是