记者在建设工地

记者采访在他乡的茂名人

不偏听,不偏信

前不久,一个亲戚给我打来电话,说他与村委会之间的矛盾,说村委会某某如何欺负他,叫我帮帮他。我说,这我怎么帮得了你呢?他大概不料到作为一个晚辈的我竟如此说话。但我也只能这样说,因为只凭他一面之词,我又怎能判断孰是孰非呢?

做记者多年,我养成了不偏听不偏信的习惯。道听途说的,如若没有充分全面的证据,哪怕是出自亲朋好友口中,我便也还是将信将疑。

有一次,两名来自化州的农民找上门来,刚好我在办公室,便接待了他们。两位憨厚的农民朋友拿出一沓资料,叫我帮他们登报,曝光邻居和镇村某某勾结侵占他们家屋地。说着,他们把那一沓包含着村民们按了手指印的证明以及多张照片的资料翻开,一边翻一边说,说得声泪俱下,把他们所要投诉的人说得罄竹难书似的。听他们说完后,我安慰他们不要激动,同时也冷静地告诉他们:“这个事情我们必须要调查清楚,光听你们说是不行的。”两人听我这么一说,当即愣了一下。大概是他们以为准备了那么充分的材料,山长水远来到茂名找到媒体,就必能曝光他们口中的“坏人”了。

还有一次,一位大姐来到报社,也是我接待了她,她诉说了她所遭受到的苦难,控诉她婆家人的行径,听来简直令人发指。我当即根据她提供的电话联系了她婆家人,果然,电话那头对该大姐也有着说不完的抱怨。大姐叫我一定要相信她,不要信她婆家人,说着说着,泣不成声。然而,我只能“冷漠”地跟她说:“大姐,我真的不能只听你一面之词。”

不偏听、不偏信,是新闻报道的基本要求之一。我既然是一名记者,就自当严格遵守。(记者刘锋兰)

采访中遭遇“惊险时刻”

这本是一次很平常的采访,却因在采访中遭遇“惊险时刻”,让自己在记者生涯中终身难忘。

2012年11月,党的十八大召开。报社在此期间策划了献礼党的十八大大型系列专题报道,我参加了此次采访报道活动。

十八大召开前的11月6日,我与另外一个记者来到电白树仔镇采访。为了反映乡镇的大变化,我对带路的树仔镇干部表示,要拍摄一张该镇全景的照片,希望他能带我到附近高处拍摄。多次选点之后,他把我们带到镇上的一间复合肥料厂。该厂建有一座几十米高的塔,能俯视全镇。与我同行的文字记者留在工厂车间采访,我则独自一个人爬上塔顶拍摄。为了拍得真切些,我靠近塔顶边,把一只脚踩在近膝高的围墙上。刚按了几下快门,突然一阵狂风吹来,风将我的摄影包向外猛拽,我连晃了几下,最后啪的一声摔在围墙上,好险!一刹那全身冷汗冒了出来。虽然用手拉着的摄影包依然在围墙外飘荡,但人回来了。几分钟后,风过去了,我定了定神,站了起来,检查相机没有什么问题后,继续完成后面的拍摄。(记者黎雄)

在路上

记者在延安革命馆采访

每一天都是收获

在这个收获的季节,我们迎来了记者节。这是一个属于记者的特殊节日。做记者多年,感受颇深的是,记者的每一天都是收获,收获自豪、收获知识、收获感动、收获成就、收获友谊……

我为“记者”感到自豪。做好全市新闻宣传,是我们的使命,我们在用所见、所闻、思、所感,记录着油城发展的每一个步伐……

记者的工作是采访,接到任务、联系采访,再到写稿,每一个都要全力做到尽善尽美。在采访过程中,我的足迹遍布茂名大地,见闻大增,每一天都接触不同的人,并从他们身上学到不同的知识……

顺利刊登稿件,并且得到社会的认可后,我便有成就感。如果因为刊登的稿件使人得到了帮助,那就更好了。有时碰到采访难题,感觉无法完成任务时,我总是提醒自己一定要珍惜“记者”这两个字,不要轻言放弃。

我想,如果我不是记者,我可能很“宅”,朝九晚五、两点一线地安安稳稳地过;如果我不是记者,我可能接触不到很多新鲜事;如果我不是记者,我收获的成就感可能不是每天都有……

满满的收获让我脚步更从容,胸怀更坦荡。未来,我还会坚定地走在记者的路上,肩负记者的职责,不忘使命,走得更远。让我们一路同行吧。(记者冯小飞)

记录汲取并成长着

今年6月4日早晨。我们的摄影记者打电话告诉我,在市区小东江有人跳河自杀,被一位好心人救了上来。“人刚刚救了上来,你赶紧过来现场。”放下电话,我立刻赶到事发现场,见到警察、医生、救护车都来了,被救的人正准备送往医院,但救人英雄呢?

不见了!他救完人不留名就走了。

救人却不留名,真无名英雄!我想,虽然茫茫人海,但我一定要找到你。许多人的想法与我是一样的。第二天,无名英雄救人的报道出来后,全城尽在找英雄。我在网络上发帖,在朋友圈上求扩散,在电话里向各职能部门寻求帮助。最终在公安机关协助下,我找到了这位英雄。令人欣慰的是,他也接受了采访。

采访结束后,回到家中已是晚上7点多,根据领导要求,稿件必须要明天登出,而且要写得详尽和写出深度。我饭也不吃,立即开工。到晚上9点多,我已经饿得有点头晕,但我知道编辑在等稿件,我必须加快写稿。我为自己加油,坚持把稿件写完才吃饭。当稿件完成后,已经是晚上10点多了。次日,我的追踪报道《满城寻找救人勇士,昨日终于找到了——他的名字叫江杰》在醒目的版面刊出,还配发记者手记《寻找,是为了一种精神》,不论是领导,还是同事、读者,都给了许多好评。顿时,一种幸福感洋溢在心头。

对记者来说,类似的经历是辛苦的,也是日常的。但每每想到自己的付出可以让读者了解更多的真相,再苦再累也是值得的。

不知不觉,从实习生到一名记者,我已经走过了整整一年。回首走过的路,蓦然感悟:我不仅是在记录,而且是在记录中汲取,在汲取中成长。(记者朱杰祺)

信 任

前几天,我到信宜采访一起食客猝亡事件。时值中午,事发街区人车稀少,店家及居民均已闭门休息。

我正思量着如何找到街坊了解情况,一户民居的门开了。一位大妈在门外目送两个小孩子上学而去,正欲转身关门,我适时踱了上前,友善地与她打了个招呼。

像邻居串门拉家常一样,我与大妈随意攀谈起来,话题自然扯到前一晚发生的不幸事件。大妈将她所知晓的情况和盘托出,甚至包括事发原因。我便说,对原因我们可以猜测、分析,但不可下定论,定论只能由相关权威部门经过调查核实作出。大妈忽然认真打量起我米,“你是记者吧?”她用带有肯定成份的语气问我。我微笑着点了点头。“嗬,我终于见到记者了!”大妈异常兴奋。她说,在她的印象中,记者是很有见识、很有能耐、很有正义感的人,会帮老百娃说话。但她一直没见过记者。“你这人友善,正直,说话又有道理,是我想象中的记者样子。”大妈表示,她曾听人说,社会上有很多事情,经过记者采访报道后,好的会更好,不好的会变得好起来。她相信这是真的。

我颇觉感动,也颇觉欣慰。大妈是一位平平凡凡的城市居民,一位普普通通的家庭妇女,却对记者一职有着如此高尚的认识,对记者充满了真挚的信任。我想,我有什么理由愧对这份职业呢!(记者吴祖光)

我和新闻线人的故事

每逢记者节,我总会想起一群同记者一样热爱新闻的新闻线人。

留给我印象最深的新闻线人是L先生,他是一位对新闻线索狂热的人,每天一边开车兜客一边寻找新闻,嗅觉灵敏。有一次,他给我们报了个猛料之后,兴奋地告诉我们,“我在路上看到几辆消防车飞快地向这边开来,心想肯定有大事发生了,一边追过去一边打电话给在医院开救护车的老友,原来是发生了爆炸事故。”他早早就到达并熟悉了现场,当我们赶到时,他已经将现场情况了解得七七八八,我们在他的协助下,迅速掌握了新闻事件的来龙去脉,为开展现场采访和及时发布新闻争取了宝贵时间。

X先生是很勤奋的新闻线人。有几次在轮到我接听报料热线的时候,X先生一个星期能报来四五条新闻线索,但凡他遇到报纸上登过的新闻题材,都会打电话来报料。虽然部分线索由于新闻价值不高没获采用,但是他丝毫不气馁,现在依然活跃在寻找新闻线索的路上。

还有小R、M女士……他们都向我提供过各种新闻线索。其实,他们传递给我的,不光是新闻线索,还有一种对新闻的激情,一些启发和灵感。有时候,一些司空见惯的现象,他们报料过来,会引发我的思考,甚至会给我提供一个崭新的思维角度。为此,在记者节到来之际,我向新闻线人们道一声:节日快乐!(记者林夏)

为了拍得更远更全面

记者深入一线

万里采访路体验快节奏

又是一年记者节!

和往年一样,今天我和同事依然风尘仆仆,奔忙在新闻路上,这已是10多年来的老习惯了。

10月17日,茂名日报社启动“包茂高速全线行”大型采访活动,组织两报一网记者进行纵深报道,历时50天、跨越七省(区)、行程逾万公里。启程至今,我们围绕包茂高速这条南北大动脉已整整跑了20天。

新闻是跑出来的,“跑”不仅是体力付出,更是对新闻理想的追求。前方记者沿途轮流开车,分头采访,始终保持安全、高速、高效的快节奏,力求将包茂高速沿线城市的经济发展、人文风情、历史文化等以图文方式呈现给读者。

正如同伴们所说,采访之旅就像行军打仗。一路上马不停蹄,走路快、吃饭快、睡觉快都已成为常态。随车组都是老记者,平时外出下乡采访经验丰富,但最考验人的要数“睡觉快”。路上偶尔一次的午休机会,即便是短短一个小时,对于习惯午休的茂名人来说也十分难得。为了保证充足睡眠,随车记者都炼成了倒床便睡,10分钟鼾声大起的“绝活”。

除了应对语言不通、道路不熟等各种困难外,北方气候寒冷,大伙最怕就是水土不服。家里亲友以及单位领导获悉后纷纷支招,“尝尝当地豆腐、多吃辣椒、菜里加点醋,少吃油腻……”,各种方法轮番一试,结果还真管用,大家慢慢适应了下来,也算是采访途中苦中作乐难忘的小插曲。(记者岑稳)

我们的节日,且行且珍惜

时间过得真快,一晃就五年了,今年11月8日是我当记者以来的第五个记者节了。记得刚走出校门,第一份职业便是记者,多么幸运。记者,能够深入社会,感受人间冷暖。这也使我从一名刚踏出校门的大学生迅速成长起来。

当记者以来,每天几乎都在忙着各种各样采访工作,但有一个采访至今我都一直未能忘记。今年2月3日的早晨,我和文字记者驾车3个多小时来到信宜钱排梁均华的家中。在梁均华的家中,我能深深感受到这位父亲对他女儿的悉心照料,作为一名记者,我能给予他们最大的帮助,就是用相机把这一幕幕拍摄下来,并在报道中提供了梁均华的联系和银行账户,希望有能力的人能帮助他们一家。也许有人会质疑我们的报道,为何一直会帮助社会这些弱势群体?我想说,一切都是因为社会需要大爱,只有在大爱面前,人人才能守望相助。

现在,这一切的出现,或许是机缘巧合,或许会暂不如意,但那就是最好的安排,只需要你静心沉气,且感悟,且经历。今天是我们的节日,或许是忙忙碌碌,或许会平淡无奇,只属于同样的我和你,且行且珍惜。(记者吴昊)

我的选择

今年9月,我对职业生涯规划做了一次小小的调整,离开了工作5年的编辑岗位,去当了一名记者。亲人们都不理解,而同事们则很好奇地问:“你觉得当编辑好,还是当记者好?”正好趁这次机会好好回答一下。

当编辑,一点都不轻松!这是我这么久以来最大的感受。一上班就像打仗,看稿、做版、校对,一刻不得放松……要命的是,加班熬夜是常态;为了做出让读者眼前一亮的版面,呕心沥血在所不辞。做编辑要细心和耐心,还要有深厚的文字功底、广博的学识和丰富的社会经验,而这些都是我所欠缺的,要想提升自己,唯有到采访前线去磨炼一番了。

可当了记者后才知道,记者比想象中还要辛苦。有一次,我去采访一个突发事件,一辆客车行驶中爆胎,叶子板伤到了一名路过的阿婆。我到现场时,受伤的阿婆正捂着伤处,痛苦地坐在路边。旁人知道我是记者后,说这么小的事情不值得报道!我看着受伤的人,回答说:“对于你们来说是小事,但是阿婆差点连命都没了。”做记者,最辛苦的不是跑采访,而是遭遇抵触和不理解。每一次采访对于我来说都是一次全新的锻炼,促使我成长和反思。如果下次再有人问,当编辑好,还是记者好,我一定会说,你喜欢什么样的生活状态,就选什么样的工作,而我现在的状态更适合当记者。(记者池榕)

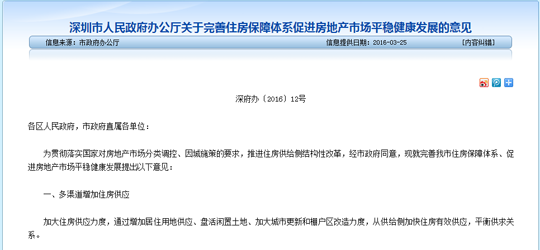

深圳楼市新政:非深户购

深圳楼市新政:非深户购 上海破获“一号专车”

上海破获“一号专车” 大众点评与美团网合并

大众点评与美团网合并 “港独”头目声称不是

“港独”头目声称不是