导读:4月23日,由“人大老博士论坛”、人大中国普惠金融研究院和中国人民大学出版社主办的人大老博士论坛圆桌会议在中国人民大学成功举办。论坛汇聚学界大佬和业界精英,关于“供给侧改革与数字化普惠金融",他们都有话说,简直停不下来...

(搜狐财经思想库:让思维有乐趣,让思想有力量!汇集顶尖财经智库,分享深刻透彻的调查研究,旨在普及常识,为网友提供思想洞见和专业分析。)

“去产能” 我们不能太着急

人民大学国发院的执行院长 刘元春:中国的供给侧结构性改革是一个社会关注热点,国家也把它作为2016和今后几年改革的一个很硬的骨头,一个攻坚工程。但是如果从全球角度来讲,我们就会发现在改革的路径里面,并不是像我们所想象的那么快,那么顺利。

大家可以去关注几个报告,第一个是世界银行刚刚发布的《2015年全球商业环境竞争报告》,它梳理了全球所有国家围绕着商业环境所做出的改革并且进行了排序。我国排到第87位,相对于前一年我们进步了1、2位。改革上,我们围绕整个市场环境,围绕着简政放权,围绕着我们这一系列的资源配置环境所出的各项改革,分解了十多项,最后发现并不是大多数项都在进步,而是基本上是停滞的。

第二个是《IMF世界经济展望春季报告》专门研究的就是发达国家的结构性改革,同时也提及了落后国家的一些结构性改革。这里面就谈到发达国家在危机救助过程中所提出的结构性改革,力度非常强劲,特别是美国。因为美国要想再进行工业化计划、新能源计划和新制造计划,要想全面的真正推出也是很困难的。所以我们一定要知道全球在危机进入的过程中都在进行结构性改革。

第三个是OECD发布的报告,迈向明天的新欧洲所提出的一系列的结构性改革。提出了几个规律:一是大家都在做;二是发达国家的空间少,但是做的多;三是新兴国家的空间多,改革的空间多,但是做的少,说的多。那么大家会发现,我们现在也是说的多,做的少,但是大家不要抱怨,改革是要讲究它的路径的,不是提出改革就要改革。现在所有新兴国家都是喊口号喊的比天还高,但是做起来都是难上加难。我们的进程为什么比较慢?第一个是需要铺垫,第一个铺垫是政治生态的进化。总书记已经反复强调了它对于改革的重要性,大家也看到这两年所取得的成果。第二个很重要,如何克服大改革之前的这种行政权利的碎片化?这个问题没有出台,就是说我们必须要在行政结构的重构,对行政权利进行一个重新梳理,否则我们很难克服。都在改革,但是大家最后发现我们改革的大船并没有前进,这个抢跑现象太严重,螃蟹七条腿,八条腿都想往前跑,都跑不快。所以,从全球来看我们改革的时间窗口非常重要,不要错过这个世界竞争的大格局,谁在这一轮供给侧结构性改革中间做得出色,谁就可能在下一轮全球竞争当中取得先机。

我们“去产能”不能太着急。为什么?第一,从世界的角度,我们目前的产能利用率并不是世界最低的。我们67%,在理解上最低的钢铁的利用率是40%,欧美低端的利用率都是在60%左右,因此这个波动是常态的。第二,最近整个欧洲钢铁行业被横扫一空,最近我们统计的美国和韩国的钢铁公司都在大规模减产。为什么?他受不了了。如果我们能挺住,世界其他国家挺不住,也许我们的故事不像现在这么糟糕。因此我们要从周期的角度来看,从世界的角度来看,当然我们所看到其他国家,在前几轮周期里面都经历过制造业的去产能问题,但是他们所演化的故事跟我们现在所着急的故事还不完全一样。所以我就提醒大家,我们需要从世界的角度来看待我们的供给侧结构性改革。

萨伊定律才不是供给侧改革的源头!

人民大学经济学院教授 方福前:总书记11月份提出供给侧改革之后,不少人把供给侧改革的理论源头归结到萨伊定律。把这个问题回答清楚要做一个界定--什么叫做供给理论?或者什么叫做供给经济学?我认为研究一个经济的总供给能力,及其增长的决定因素的理论就叫做供给理论,或者供给经济学。主要研究两大类问题:一个经济的总供给能力有哪些因素决定?第二个什么样的体制机制会促进供给能力增加?我认为是经济结构调整和优化来促进总供给能力增长,促进总供给在规模和结构上与总需求相适应、匹配。正如现在提的“三去一降一补”是供给改革的政策措施和操作层面的手段,不是供给改革理论问题。去产能,去库存,去杠杆,去产能经济怎么玩,产能都去掉了,经济没法玩,杠杆也是一样的,你把杠杆去掉了,金融怎么玩呢,所以这个提法不准确。应该怎么提?应该是减产能,减杠杆,当然这个提法的本意是去掉过多的杠杆,过多的产能,这样一减化就容易引起误解。我认为应该是减产能,减库存,减杠杆,或者降产能,降库存,降杠杆。

为什么萨伊定律不是供给侧改革的源头呢?萨伊真正的本意是要证明买卖必然平衡,而且供给创造自身的需求,最后供求必然相等,因此买卖必然平衡,所以市场经济或者商品经济的自由发展不会造成过剩的生产危机,这是萨伊定律的本意。所以和我们今天所说的供给侧改革不能够划等号。供给学派为什么要复活萨伊定律?有人说了供给学派就是谈供给的问题,那供给学派的成员说他们认为萨伊定律是真理,萨伊定律是有科学性的是可以成立的,那你怎么解释这一点呢,我认为这是供给学派为了反凯恩斯主义抬出了萨伊定律作为他们供给凯恩斯主义的炮弹,供给学派要把主流经济学的研究视野拉回到供给分析,所以他要借助与萨伊定律。这样他们抬出了萨伊定律这个大旗,并不是说萨伊定律对供给侧改革提出了什么有价值的分析或者见解。

马克思的两本著作我认为有许多关于供给改革和供给决定思想,一个是《政治经济学批判》导言,一个是《资本论》。供给理论和供给改革的理论源头是古典经济学,不是萨伊和萨伊定律,在萨伊之前的一两个世纪,经济学们已经做了系统分析。萨伊定律不是讨论供给侧改革的理论,也不是中国供给侧改革的理论来源。中国的供给侧改革是源于中国目前的实际经济问题,这跟萨伊定律没有多少直接联系。

金融业的短板到底在哪?又该如何补?

中国人民银行的副行长、国家外汇管理局局长 潘功胜:中央提出补短版,那么目前什么是金融业的短板?我觉得对于农村地区,尤其是贫困的农村地区的金融服务的供给,一些弱势小微企业,一些弱势群体金融服务的供给,毫无疑问是中国金融业目前的短板。所以从供给侧改革的角度来说,推进金融业改革的一项重要内容,就是要发展普惠金融来补金融业的短版,这也是十三五规划所确定的中国金融业发展十三五发展其中一个很核心的内容。

普惠金融的探索,一直围绕着一个成本和风险,怎样以一个低成本方式提供金融服务的供给?这一直是问题。所以提升它的效率,降低成本和风险水平,始终是制约普惠金融发展的关键因素。所以前些年我们在讨论普惠金融的时候,很多的同志就经常批评金融业的人,说思想觉悟不高,老想赚钱,不赚钱的事情你们就干的不多。那时候我觉得这些批评不全面,不完全正确的一种看法。

在农村地区提供金融服务的成本问题、风险的问题仍然是有一个很大的障碍。我们需要寻找一个平衡的路径,就是探索通过技术的进步,降低提供普惠金融供给的成本,提升它供给的效率,降低它的风险的水平。数字技术为金融业开辟了一个新的扩张普惠金融发展新的路径。首先,因为数字技术在提供金融服务的时候可以超越时间和空间,比如说以前银行晚点办不了,现在通过手机银行,网上银行,晚上也可以在家办;可以在偏远地区,在一些海岛等等都可以提供金融服务。另外,它可以有效的降低成本,比如说降低传统银行人工的成本,信息的运营成本,实践也证明这个数字技术在金融业的运用大大降低了金融业运行的成本。

从另外一个层面看,普惠数字技术并没有改变金融业的风险属性,比如说数字技术的进步降低了金融的供给方和需求方信息的不对称性,他有助于降低这类的信用风险。但同时他也放大了一些风险,并创造出新的风险。比如说数字技术它的进步加快了信息传播的速度,在市场出现波动的时候容易产生延迟的效应,所以对市场的稳定性会产生一个更大的影响。

再比如现在的电子交易系统电子支付系统,他实行高频交易,在一秒钟的时间里面,他发生高频的大量的这种多次的交易,所以你一旦出现失误的时候,对市场产生的冲击是非常大的。比如说一些非法集资,违法的行为更加的隐蔽。它的涉及面更广,破坏面更强,可能监管部门在进行反洗钱的时候变得更加困难。

谈到数字金融的时候我想还要注意另外一个问题,数字金融在发展的过程中产生的数字鸿沟问题,就是说它在促进普惠金融的发展,解决了扩大金融服务的覆盖面深化的同时,可能会带来新的金融服务的供给,使一部分更加特殊的群体获得金融服务的难度加大。最近西南财经大学有一份调查,就是农村地区家庭开通网上银行的比例低了好几倍。他分析了农村人口老龄化的加剧直接压制了农村互联网金融普及率的水平,农村受教育程度低,也造成了对数字技术的理解。收入低,它的应用程度就低。你发一个手机给他上网,他不会做这个东西。金融机构,他可能应用数字的技术,利用海量的信息和对客户进行不公平的誉写,可能把穷人排斥在金融服务之外。

中国不太可能出现金融危机

北京航空航天大学经济管理学院教授 任若恩:我不是特别赞同中等收入陷阱这个概念,因为不光中等收入国家有陷阱,高等收入国家也有陷阱。然后低收入国家其实也有陷阱,沿着这个角度往下说我的三个观察。

第一个观察,我认为全球的问题是,主要经济体要面临长期停滞,实际GDP增长率一路下行,严重的老龄化,收入不公的问题恶化,际平均工资基本停滞,国债市场收益率大幅下降,很多国家都走到负利率了,长期停滞这个概念,是目前国际上讨论很热烈的一个概念。那么回到中国,也要防备这个风险,我认为所有走到长期低迷的根本原因,就是杠杆。当然可以不用去杠杆的概念,我们用减杠杆的概念,杠杆高了经济会有许多问题。

第二个观点,就是我觉得中国不太可能出现金融危机。我把这个问题分成三个层次,第一个层次是风险,金融风险;第二个层次是金融风险事件,第三个是金融危机。所谓金融危机就是整个金融体系的功能出现问题,我觉得中国不会出现这个问题,中国会出现的是金融风险事件,就像现在的违约、跑路,它不是一个系统性的金融体系的问题,这是我的一个判断。因为我们最大的金融资产在银行,我们银行方面的改革,包括巴塞尔协议,这些工作可以起到缓释的作用,金融风险释放,最后金融危机爆发需要有一个风险缓释手段,这个风险缓释手段只要封堵是没有问题的。呆坏账准备金实际上是补偿的预期风险,我给他分成四个层次,一是定价已经考虑的问题,准备金,第二个是经济资本,第三中央银行,财政方面,中国政府大量政府资产,第四是不是金融危机的问题可能会有一些金融事件。

最后,一个长期趋势--人民币汇率永远要谈短期和长期,从长期看,人民币会升值。我讲两个理由,一个理由就是所谓巴拉萨-萨缪尔森的理论,汇率在长期将趋近于购买力评价,现在人民币的购买力评价约为1美元对3元多人民币,所以从长期来看人民币将呈上升趋势。现在3块多,你如果算一个系数,把名义汇率除以购买力平价,大概中国是3左右,发展中国家通常是3,中国现在是2,发达国家接近1,所以从未来来说,我觉得这个系数要往1上走,所以人民币是升值,从长期来看5到10年。

更多内容见搜狐财经思想库,请扫下方二维码进入:

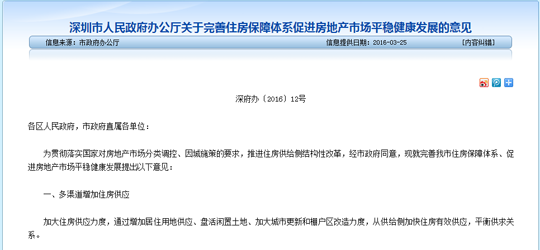

深圳楼市新政:非深户购

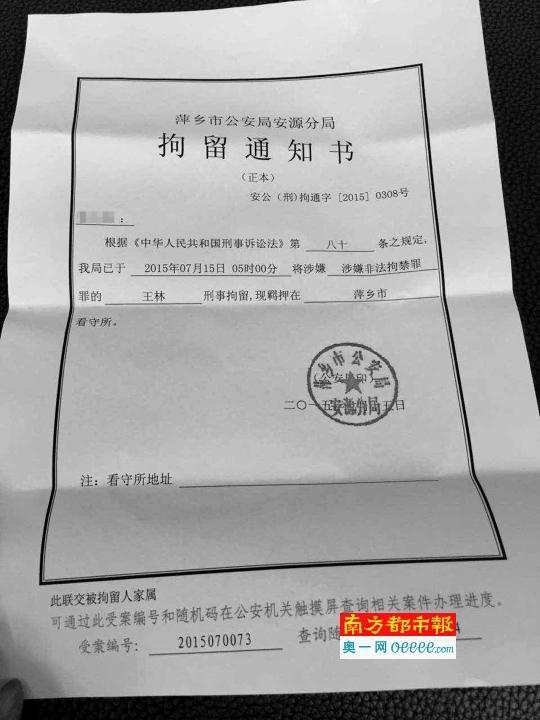

深圳楼市新政:非深户购 上海破获“一号专车”

上海破获“一号专车” 大众点评与美团网合并

大众点评与美团网合并 “港独”头目声称不是

“港独”头目声称不是