|

|

香港亚洲商学院佛山教学点落户南庄绿岛湖。

|

|

|

无境咖啡内的墙面展示着来自各行各业的精英导师团。

|

有一种圈子叫商学院。这就是广州某知名电商高级经理严贺(化名)报读香港亚洲商学院佛山教学点(以下简称“亚商佛山点”)的原因:一方面可以结识更多的佛山制造企业,寻求货源与合作;另一方面这里让31岁的严贺重新燃起了创业热情,“电商不是只有现在的模式可以玩,还有很多可以玩的空间,我想试试,不想满足于现状。”在亚商佛山点投建的创业咖啡馆里,学员严贺不止一次谋划着属于自己的未来。

自从地产大佬王石的商学院恋情曝光以后,商学院便蒙上了一层神秘的色彩。然而,与政、商、娱各界人士混杂的国内几家知名商学院不同,位于禅城区绿岛湖的亚商佛山点聚集的都是制造业的老板、企二代和职业经理人,美的、格兰仕、万和、箭牌卫浴、荣事达、华兴玻璃、小熊电器等本土名企均有学员在册。“与东莞、深圳、中山的学员不同,佛山的学员更务实,更多的是过来寻找解决企业自身问题的方案。”亚商佛山点负责人兼佛山无境电子商务有限公司总经理石建慧说。

今天恰好是亚商佛山点开班满三周年,不过与周年庆相比,今年的7月15日似乎更为重要,因为当天该院投资的创业平台“无境咖啡”正式运营。也就是说,禅城正式出现首家落地后转型创业的商学院,并且很可能也是整个佛山市的第一家。商学院创业教育有了载体依托,更多入读商学院的佛山制造接班人开始谋变“创一代”。

谁在学?1/3老板1/4企二代其余是职业经理人

到这个月末,周鸿钊在亚商佛山点学习EMBA课程就已经满9个月了,全程18个月就可毕业,2月入学的他刚好读到了一半。周鸿钊是在父亲的推荐下报名亚商学习的,父亲周元池是佛山金中元钢木家具有限公司的董事长,比周鸿钊早一年入学,也可以称作他的师兄。“我爸当时在这里学到一个采购供应链模块,应用到公司,每个月至少节约10万元生产成本。”于是,感觉颇有收获的周元池将才毕业不久的儿子也送到了商学院。

别看周鸿钊是93年的小年轻,却已经在父亲的公司担任国内市场经理一年半的时间,该公司的年营业额在3到5亿元,属于行业内的上规模企业,可见周鸿钊的职位也并不轻松。即便如此,周鸿钊还是利用周末的时间开始了EMBA的学习,“我大学读的是商务英语,以前对管理的认识不是很到位,工作中也是游击式的管理,在这边学习了半年多觉得启发挺大。刚出社会各方面都比较嫩,要学习怎么管理,怎么去人际交往,怎么和各式各样的人打交道。”

现在周鸿钊不仅是学员的身份,还同时帮忙管理创业咖啡厅的日常运营,前不久举行的第一届无境车友会就是他一手策划的,来自珠三角的逾千名汽车爱好者参加了这项活动,成为亚商佛山点创业平台搭建以来参与人数最多的一次活动。周鸿钊评价自己“成长的比较快,频繁接触各种人和事,有点事推着人走的感觉。”在面对学完后是否考虑创业这个问题,周鸿钊持开放的态度,“学完再考虑,都有可能”。

与周鸿钊的不确定相比,严贺的创业心是坚定的,“我相信同学中想创业的没有一半也有三分之一,这是职业经理人和所谓的"企二代"的普遍心理。”严贺举例说,“比如我们同学里有一个是这边一家著名家电行业的"企二代",他一方面是自己家族企业的股东,另一方面也有自己的公司,在深圳前海那边投资做工业机器人。”

据《中国教育报》报道,今年上半年管理专业研究生入学考试委员会(GMAC)曾发布一份针对全球商学院学生的调查报告,显示28%的创业者计划自主创业,而这一比例在5年前仅为19%。计划创业的人中,12%的商学院毕业生最终选择了自主创业。

石建慧就此介绍,目前入读亚商佛山点的700多名学员中,有1/3是企业老板,有1/4是企二代,其余是职业经理人。其中仅万和就有近百人参加MBA班,昭信则有150名管理层在亚商佛山点培训。记者在一份来自佛山企业的学员名单上看到,不仅有来自佛山制造企业的高管,还有不少来自新兴行业电商的学员,此外还包括东芝集团这样的外企学员。“很多学员都表达过创业的想法。”不过,石建慧认为,创业精神不一定是建立一个新的企业,在现有公司的岗位上进行创新,也是创业精神的一种体现。

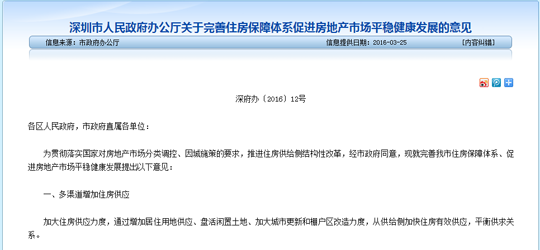

谁在教?与清华创业班及黑马营等共享200多位导师资源

无境咖啡总经理庄敏曾经也是亚商佛山点的一名学员,他认为在这里学习创业知识和培养创业精神的最大优势是“手头上的导师团队”。石建慧介绍,依托香港亚洲商学院、淘宝大学和青少年商学院,学员可以享受到200多位国内知名专家和学者的导师资源。石建慧举例说:亚商佛山点的创业导师包括清华大学X-Lab孵化器创业导师沈拓,曾作为美的管理咨询顾问的华夏基石管理咨询集团合伙人施炜和北京迪智成企业管理咨询有限公司程绍珊,养元・六个核桃首席战略顾问张学军,融通科技副总裁闫立忠、淘宝大学电商教练黄建荣、企业战略与运营管理专家贾旭东、国际青商会辩论冠军教练郏智群等等。

“现在的企业家为什么不愿意让"二代"接班,而是找职业经理人接班?一方面是一些企二代比较懒散,缺乏创业精神,另一方面是很多企二代还在凭想象做事。我接触过几个从国外回来的"二代",他们所想的提案都是从自己出发,没有从客户的角度出发。他们不缺钱,因此对他们来说创业成功当然好,不成功也无所谓。”一名担任亚商佛山点导师的资深企业管理者说,他希望能凭借自己的实战经验帮助这些学员改变这种以自我为中心的创业观念,寻找可以在市场真正立足,为市场所需要的项目。

除了授课之外,这些导师的主要职责就是对学员的一些有潜质的创业项目进行指导。自从绿岛湖的创业咖啡成立以后,创业指导的形式更为多样化起来,包括创业沙龙、众创孵化基地、创新论坛等等,目前已经举办了主题沙龙1场,分享会2场,论坛1场,创业培训1场,为近千人提供创业交流和咨询服务。

石建慧说,佛山学员的到课率很高,基本都在90%以上,举办论坛等活动最少的参加人数也不低于100人,“这很大程度上是为了导师慕名而来。”

来自禅城一家大型集团化民企的高级税务经理阿琴(化名)说,“导师的帮助挺大的,帮我解答了管理方面的困惑,现在很多员工都是90后,对他们的管理本身就需要创新。”不过,一位不愿具名的学员表示,自己跟导师接触的机会不算多,“可能是因为自身没有创业或者创新的项目提案,所以无法得到外地一些实战经验丰富的导师的指导。”

效果如何?4个月孵化9项目不求速度求“健康长寿”

亚商佛山点转型创业教育的4个多月来,其创业平台已入驻7家企业,孵化了9个项目,都是来自学员的提案。这些项目涵盖跨境电商、移动互联网、智能化设备、商务礼品、行业协会等。

与其他创业咖啡的运作模式不同的是,亚商佛山点转型建立的创业平台一般不引入风投,“风投所投资的项目基本上都要上市圈钱,追求几年内要上市。我做的企业不一定要三五年内上市,不求速度,求"健康长寿",要一直活下去。”石建慧介绍,她评估项目是否可以入孵主要看两点:首先是创业人的气度,是否具有创业人的精神;其次是项目的市场需要度,项目是否符合现在人的需要。只要具备这两点,这部分企业尽管达不到天使投资的程度,也是可以孵化的。

据了解,对于入孵的企业,亚商佛山点创业平台可以提供硬件和软件两方面的综合服务。其中硬件包括:办公条件,全WIFI覆盖,软件则包括团队文化建设、电商操作与管理、人力资源管理、财务、市场及组织框架建设进行全方位的扶持和帮助利用平台优势促进社会资源与企业资源的对接整合,提高中介服务机构的专业化水平,提供管理咨询、培训和资本服务,帮助初创企业解决在成长过程中遇到的资金和管理问题。

庄敏的项目没有列入2015年度的入孵项目,所以他可以大胆地将项目内容讲出来,“我已经在西藏成立了一间矿泉水公司,未来人们对健康生活的追求会越来越迫切。石总(指石建慧)也挑了这个项目出来,以后肯定要加入这个平台孵化的。”庄敏正在从职业经理人过渡到创业者,“中国进步实在太快,现在更趋向于人才多样化,如果只守着眼前的一亩三分地,未来肯定会遇到障碍。”在与导师和创业团队的交流后,庄敏对矿泉水项目充满信心。

延伸阅读

创业教育发起人的佛山生意经

与众多落户佛山的企业一样,接触商学院10年的石建慧选择佛山的头号理由,也是因为佛山强大的制造业基础,必然需要管理和创新。“我考察过相关市场,佛山管理方面的教培还有很大开发空间,很多人还是务实的做企业。”于是,继东莞和深圳之后,2012年石建慧在佛山建起了亚商在广东省的第三个教学点。

2012年招生的时候,包括庄敏在内的报名者不到20个人。当时正是佛山城市升级三年行动计划的启动年,与此同时,以高新区为引领的产业升级也开始发挥关键作用。“第一年报名的学员很多感觉只是求个文凭,2012年以后,大的经济转型环境和四化融合的深入对中小民营企业的影响日趋明显,大家不急于满足要个证书,更想要的是过来找到企业问题的解决方案。”此后短短的3年内,亚商佛山点的学员迅速增至700多人。

“我的理想不是挣多少钱,而是得到大家的认可。”在石建慧的“生意已经很好了”的2014年,李克强总理在夏季达沃斯论坛上第一次提出“大众创业、万众创新”。“国家层面的创新概念提出,明年我们什么样?客户需要什么?”这个问题石建慧从去年的7月一直想到了10月,冒出了做创业咖啡馆的念头,寻找创新项目,帮创业者做资源配套。石建慧立刻动身去上海和杭州考察,拜访了阿里的大佬,人和网等创业前沿企业,“从杭州回来后信心满满”的石建慧很快就被前辈和老师们“扒皮”,“最大的问题是做创业咖啡,咖啡馆本身是不营利的,我当时的设想很大,还希望创业咖啡有一个电影院,但是没考虑到企业要有生存能力最重要的一点就是要能赚钱。”最终,石建慧选择了众筹的形式由几个创始人先行建起这个创业平台,展示给别人看,让感兴趣的投资者再入股。虽然只有短短4个多月,但是石建慧的创业咖啡已经成功引入7家企业,入孵9个项目。佛山的创业教育转型刚上轨道,石建慧又将目光转向了珠海,“商学院+创业”的模式很快又将在珠海开垦另一块实验田。

本版撰文:李晓玲(除署名外) 摄影:南方日报记者 戴嘉信

深圳楼市新政:非深户购

深圳楼市新政:非深户购 上海破获“一号专车”

上海破获“一号专车” 大众点评与美团网合并

大众点评与美团网合并 “港独”头目声称不是

“港独”头目声称不是