一份快乐,凝聚在笔尖;一种追求,永驻在心田;一刻美好,定格成永远;一丝关爱,唤来春满园;一分荣耀,无冕却灿烂。祝所有新闻工作者工作顺利,幸福无边。

路虽远

行则将至

总有

一种感动

第一次全媒联动采访,第一次跨省连续报道。

10月18日,茂名日报社“包茂高速全线行”采访组带着“探路”的任务、肩负同仁的期望,启程北上,之后南下,一路行走包茂。这是报社在大型报道活动中的全新探索。

创新意味着开拓,探路意味着未知。我们深知一路行进的困难和险阻,我们也深知能力和水平有限,可能无法完满地完成预定任务,甚至无功而返。但自起程的那一刻起,我们自豪于自己的选择,充满激情地去尝试,不管结果如何,甘愿做新闻创新探索道路上的脚踏板和奠基石。

第一次跨越七省,第一次车行万里。

包茂之行,跨越内蒙古、陕西、四川、重庆、湖南、广西、广东等七个省(市、区),往返行程一万多公里,如此大规模的新闻行动在报社历史还是首次。

既然是首次,我们只能选择无畏无惧。茂名网记者让我们见识了别样“武艺”----肩上扛着摄像机、脖子上挂着照相机、时不时还用手机实时将简讯发回网站后台。两报摄影记者即便坐在车上也保持着搜寻独到镜头的警觉,随时用快门记录下一个个精彩的瞬间。两报文字记者恨不得逮着一个采访对象就挤出脑白金来,希望将采访内容了解得更加透彻、明了。为了行程,我们白天采访、赶路,晚上赶稿。

但一些困难却难以预料。从南到北,巨大的温差和饮食差异,采访组的几个年青记者刚到包头市时,几乎染上了同一症状----拉肚子。采访车长途“奔波”也出现了“力不从心”,竟然多次打不着火,有一次我们不得不徒步好几公里找来修车师傅。在蒲城县,我们来回奔波,三顾高力士墓园,终于得以进入正在建设中的园区,在寒风中苦苦等待的数小时中,我们只能以饼干充饥……

没有第一次,哪能攀高峰。面对一路上的艰辛,采访组没有怨言、没有牢骚、没有懈怠,目前正士气满满,按计划开展接下来一个月的行程。

我们坚信,路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。

茂名日报社“全媒联动”采访组于西安

从10月24日起,茂名日报社“全媒联动”前方报道小组展开包茂行首站内蒙古包头市的采访,全方位拉开这次新闻行动的序幕,到目前行走到陕西段,已有半月。

回首从策划到启动包茂行,再到目前的采访,总有一种感动伴随着我们,激发着我们奋勇探路的斗志。

市委、市政府的关心关怀让我们感动。这次大型报道活动从一开始就得到了市委、市政府主要领导的极大关注和支持,给予了我们莫大的鼓励。市委宣传部的具体指导和大力帮助,为这次报道活动顺利开展,奠定了坚实基础。

包茂沿途城市宣传部和党报的热情协助让我们感动。首站采访,包头市委宣传部为我们的报道作了精心安排,包头日报社由专人一路陪同;鄂尔多斯市委宣传部和鄂尔多斯日报社也为我们的采访提供了极大方便;延安日报社在我们原计划的报道安排上,还提出了更有意义的采访内容;洛川县委宣传部外宣办主动为我寻找在当地经营苹果批发的茂名人;蒲城县山西村委会干部为采访高力士墓园提供协助。

报社领导及同仁的大力支持鼓励让我们感动。从社长、总编到各部门领导,从编辑到记者,对这次采访活动倾注了力量和热情,给予了全方面的关心、呵护、鼓劲,让我们无时无刻不感受温暖,强大的后方支持,增添了我们前行的动力。特别要感谢编辑们给予我们的理解。

初冬的北方,夜里气温已是零下。一些地方已飘着雪花,一些湖泊已结了冰,但却冻不住我们的热情。带着这些感动,我们更知肩上职责,即使苦,我们也快乐着。

茂名日报社“全媒联动”采访组于西安

感谢我们

一路同行

杨海云

一直以来,我都为“新闻”两个字感到骄傲。在这个行业中,我曾经因为得到领导赋予重任而深感自豪,也曾经因为能力的欠缺而自怨自艾。但能够在这个伟大时代而成为“当下”的记录者,成为“历史”的见证人,我觉得自己很幸运。我们是记者,不是作家、不是教师、也不是评论家,更不是什么无冕之王。我们的职责是以一个记录者的身份,用平静的心态,客观真实地写出每一篇报道。

每每翻看我电脑中日益增多的新闻稿件,我总会感谢那些伴我一路同行的珍贵经历,是他们教会我如何做好一名记者,教会我如何去读懂这个五彩缤纷的世界。

在市区朝阳路有所爱心残疾人职业培训学校,我去采访过那里的视障人士,虽然双目失明、眼睛看不见东西,但他们没有自暴自弃没有向命运低头,而是自强不息努力学习文化技能,用自己的行动活出艰辛而又充实的别样人生,他们让我懂得了什么叫做与命运抗争。

我也曾经采访过许多“劳模”等优秀人物,他们爱国、敬业、守信,甘于奉献、淡泊名利、关爱他人,走进他们深邃而崇高的精神世界,我感到自己的心境是如此的轻松和纯净,让我真正看到了人生价值的取向。

新闻记者这个职业比较特殊,不像其他职业那样,可以朝九晚五有规律地生活,而是随时有任务随时出发。今年国庆期间,强台风“彩虹”袭击茂名。大灾面前,咱们报社的记者们毫不迟疑,以最快速度奔赴第一线,不畏艰险,冲锋在前,冒着狂风暴雨抢拍真实场景、了解灾情险情,用镜头、笔和纸,记录报道了全市干部群众英勇救灾的动人事迹。虽然假期 “泡汤”了,但大家没有一点怨言,都说:“因为我们是记者,因为职责,我们必须在现场。”“彩虹”过后的第二天,我和同事们再次分赴灾情严重的高州曹江等地,深入受灾现场采访群众,经过重重波折,我及时写出了《消防官兵始终奋战在抗洪抢险第一线》、《风雨中,村干部敲锣通知群众转移》两篇典型通讯。

这就是我们新闻记者,随时整装待发,不断接受新的任务和不同的挑战。每年的“两会”上,总有我们记者忙碌的采访身影;深入一线为民生报道是我们每天的必修课;茂名人民热切期盼的包茂高速即将开通,我们报社记者又成了“探路者”,采访的足迹跨越七省(区)1万多公里,为的是深挖包茂开通给茂名发展带来的机遇……我们共同参与茂名这座城市的改革和发展,见证滨海茂名的日新月异。

人们常说,记者就意味着忙碌和汗水相伴,当黎明还未托起朝阳,我们匆匆的脚步就已奔波在采访路上;当夜空摇落漫天星光,我们拖着疲倦的身躯,仍在电脑前苦思冥想。但我却始终认为,记者这个行业是精彩的,因为我们是社会的瞭望者,是时代的参与者。我们在笔触下守望道义,在不断前行中彰显正义的力量,而我们所肩负的责任和使命,能让我们襟怀坦荡重塑自我。责任在肩,使命在前,因为责任我们永远在路上,因为在路上,感谢我们一路同行。

做一名敢于担当的记者

梁 爽

每年11月8日,是中国记者的节日。虽然是一个不放假没补假的节日,但由国家确立的这个“记者节”,意义非凡。不仅表明我国对新闻界和广大新闻工作者的关怀重视以及对新闻从业者社会地位的确认,更鼓舞和激励广大新闻工作者,积极为社会正义事业呼吁,做好党和人民的“耳目喉舌”,为传递社会正能量,为实现伟大的中国梦而奉献。

记者,是一个真实记录、传播事实,弘扬正义,鞭挞邪恶的崇高职业,从事了这个职业,就有了一种责任,一份担当。10多年前,我有幸走进了这个行业。在报社领导和老一辈记者的指导帮助下,使我慢慢读懂了新闻,不断提高新闻采写技巧与能力。我虚心向同行学习,认真总结从业经验,更懂得了如何做一名优秀的新闻记者:遵循职业道德,严格要求自己,实地深挖新闻,出色完成任务;弘扬人间真善美,激活社会正能量。回想10多年的工作经历,曾有过数次面对采访对象的无助与期望,加班熬夜采写稿件,时有身心疲惫;曾有过新闻稿件发表后一度获奖,显出无比兴奋;但更多的喜悦,来自社会对新闻媒体的信任与肯定。

最难忘几年前的一次经历,仿佛还在眼前--那天,我接到电白一读者报料,称有位市民见义勇为和劫匪搏斗,身负重伤。一接到报料,我立即赶往医院,采访这位见义勇为者。原来,他叫潘权普。重伤在床的潘权普一见记者,连声说“我做的事不值得一提,不值得报道……”但一听此话,不由我职业责任感倍增。这样不惧危险、见义勇为的英雄,不正是最值得报道、最值得大力宣传的吗?当晚,我写出了新闻通讯《浴血勇斗三劫匪 英雄谱写正气歌》,率先在本报社会新闻版发表(之后被省多家媒体转载)。报道见报后,在社会上引起极大反响,我市许多群众自发到医院看望潘权普,并为其捐款,表达对英雄的敬佩和爱心。之后,我又多次采访追踪报道潘权普的伤情与社会爱心人士义举。当年,潘权普被评为“省见义勇为先进个人”、“电白县十大杰出青年”、“茂名市道德模范”等荣誉称号。2011年,他还获得“全国道德模范”提名奖。我追踪采访的此组稿件也被评为好新闻。

我还想起去年采访的多个救助对象,他们大多是残疾人或智障人,从家庭“偷偷”出走的流浪人员。有的每天捡破烂,有的在街头流浪。救助站人员发现后将流浪人接回站内。我每次一得知,无论白天或是夜晚,总是第一时间前往采访,与救助对象嘘寒问暖,又在第一时间赶回报社写出稿件。见报后,引起广泛关注。去年至今,流浪者的家人在看到本报报道后,及时从救助站接回流浪的亲人,共有多人得以与家人团聚。在我市开展的无偿献血活动中,有时出现低迷,我一直积极关注,不仅及时采写报道无偿献血先进人物,我自己并参与其中,身体力行,先后5次无偿献血。

作为一名记者,我想,以上这些是应该担当的责任。而敢于担当,既是一种精神,也是一种素质,是党的干部必须具备的。记者的工作永远是在担责,肩负的责任光荣而重大。这就要求我们永远保持担责奔跑的姿态,时刻牢记肩负的责任。在采访遇到阻碍的时候,能够坚强面对;在双腿有些发抖的时候,也能够迈步向前;在需要付出的时候,能挺身而出。我们要共同为实现伟大的中国梦,创造出无愧于“记者”这个神圣职业的可喜成绩。

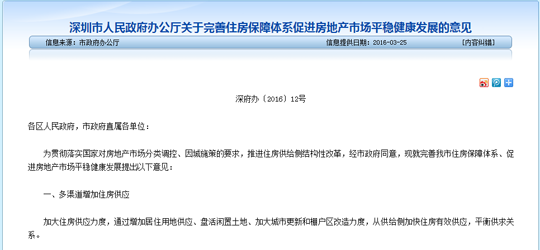

深圳楼市新政:非深户购

深圳楼市新政:非深户购 上海破获“一号专车”

上海破获“一号专车” 大众点评与美团网合并

大众点评与美团网合并 “港独”头目声称不是

“港独”头目声称不是